工場のカイゼン活動や新規事業の検討、はたまた社員旅行の企画にいたるまで、仕事をしている中でなんらかの「アイデア」を出すことを求められる機会は多い。

上司からアイデアを出せ!と言われて困った経験のある方も多いのでは?

アイデアを生み出すのには特別な才能は必要ない。ちょっとしたコツさえわかれば、誰でもある程度の「アイデアマン」になれる。

古典から学ぶ〜ジェームズ・W・ヤング著「アイデアの作り方」

創造的な仕事に係わる人であれば一度は読んだことのある本として、ジェームズ・W・ヤングが書いた「アイデアのつくり方」がある。

本文は62ページ程度、文字も大きく、誰でも簡単に読める。

だけど、帯に書いてある「60分で読めるけれど一生あなたを離さない本」のキャッチコピーに嘘はない。

筆者は30歳の頃にこの本に出会ったときに目から鱗が落ちた。

いまも企画や執筆がうまくいかない時は読み返して、思いを新たにしている。

余談だが、この本は開設とあとがきが40ページ以上あり、本文に負けない分量である。

訳者や解説者のこの本に対する強い思い入れを感じる。

この本に書いてあることで、最も重要で、これまで様々な人や本に引用されてきた一文がある。

「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ意外の何ものでもない」

アイデアと言うと、一般的には世の中の誰も思いつかなかったことや、一部の天才のひらめきから産まれるものだと思いがちだ。

しかし、ヤングはこの本の中ですでに知られている既存の要素を新しい形で組み合わせることこそが「アイデア」だと断言している。

ただ、「アイデアを出そう」と意気込むのではなく、「いま世の中にあるものを新しい視点で組み合わせてみよう」と思うだけで、アイデアを出すことに対するハードルはかなり下がるのではないだろうか。

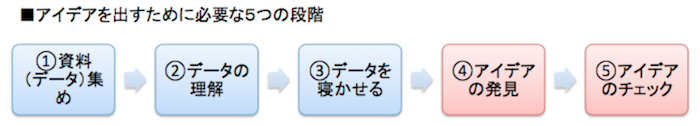

アイデアを出す5つの段階

ヤングによると、あるテーマに関連した具体的にアイデアを出す手順は以下の通りである。

第一段階:資料(データ)集め

まずはテーマにかかわる資料(データ)を集める。

ヤングはこれを「特殊知識」と呼んでいる。

もうひとつ、「一般的知識」と呼ばれる資料も集める。

これは、テーマには直接関係ないような資料も含めた様々な知識の事を指す。

一般的知識を集めて自分の知識の引き出しを多くしておくことは、これから先のアイデア出しすべてにいい結果をもたらすことになる。

集めた資料の中で気になった文章やキーワードは、ポストイット(付箋)やノート、ホワイトボードなどに書き出しておくといいだろう。

もちろんパソコンを使って管理してもよい。

第二段階:データの理解

この段階では、第一段階で作成した文章やキーワードが書かれたポストイットを見ながら、その位置を変更して意外な組み合わせを試してみて、文章やキーワードの関連性について理解を深める。

また、あるキーワードを違った角度から見てみるのもいい。

この段階はパズルのようなもので、様々な組み合わせを試すことになる。

疲れて嫌気がさすくらいになるまで根気よく続けて欲しい。

第三段階:データを寝かせる

第二段階で頭が痛くなるくらい考えたことを、ここではいったん放棄する。

気になって仕方ないと思うが、テーマのことを完全に忘れることがこの段階のポイントだ。

何でもいいので、自分の創造力や感情を刺激するようなことを行う。

音楽を聴いたり、映画を見たり、推理小説を見たりするとよい。

この段階はまったくの無駄に思えるかもしれないが、アイデアを出すためには非常に大事な段階であり、筆者も必ず行っている。

第四段階:アイデアの発見

上記三段階をしっかりとおこなっていれば、アイデアがどこからか自然に「降りてくる」。

会社で机に座っている時ではなく、トイレや風呂、寝る前、寝起き直後にふと頭に思い浮かぶことが多い。

第一、第二段階でテーマについてとことん考え抜き、第三段階でその緊張した心をいったん緩めることがきっかけとなってすばらしいアイデアが生まれるのだろう。

第三段階をとばしてしまったらうまくいかない。

本書に書いてあるが、ある婦人が、アイザック・ニュートンに「なぜ万有引力のようなすごいことを発見できたのか」と質問した。

ニュートンは「常にそれを考えることによってです」と答えたそうだ。

ニュートンは木からリンゴが落ちるのを見て万有引力を発見したというエピソードは有名だが、彼は常にそのことを考え(第一、第二段階)、ふと力を抜いて庭を眺めたとき(第三段階)、すばらしいアイデアを思いついたのだ(第四段階)。

第五段階:アイデアのチェック

やっとのことですばらしいアイデアを思いついたが、それを実際に使えるものにするためには「チェック」が必要になる。

同僚や家族にアイデアについて話してみれば、いろいろな反応があるだろう。

良いアイデアというのは、自己成長する。

様々な人の意見を聞くことでアイデアは成長し、より具体的で実現可能なものになっていくだろう。

まとめ

冒頭で話したように、「アイデアとは既存の知識の組み合わせ」である以上、アイデアを出すのに必要なのは「特殊な才能」ではない。

必要なのは、(1)幅広いジャンルの知識を持っていること、(2)それらを組み合わせる方法をたくさん知っていることだ。

アイデアを出すことに困ったら、関係するジャンルの本を流し読みしたり、インターネットにある関連のホームページを見ながらキーワードを抜き出してみよう。

その後、今回紹介したようなアイデア出しの道具を使い、それらのキーワードをずらしたり組み合わせたりすることで、上司や同僚をうならせるような斬新な「アイデア」を生み出すことができるだろう。